Sulla base della documentazione epigrafica disponibile si può sostenere che l’epoca di massimo splendore, come già si è ricordato per Brixia e come si ritiene che avvenne per l’intera Transpadana, coincise con l’imperio della dinastia flavio-traianea, seguì infatti nella prima metà del secolo II il conseguimento dell’àpice demografico.

Fra le personalità di spicco originarie del territorio comasco si annovera Caius Plinius Caecilius Secundus, alto funzionario dell’imperatore Traiano (98-117), promotore di istituzioni culturali nel suo luogo natìo, oltre che fautore lui stesso di una discreta mobilità sociale in loco, giacché l’epigrafia documenta anche che al suo servizio vi furono un centinaio di liberti orcini (CIL V, 5262: […] libertor(um) suorum homin(um) C […]).

Sempre le iscrizioni testimoniano sporadicamente riguardo la pratica di attività artigianali e in merito all’esistenza di alcuni collegia; ancora in analogia a quanto già descritto per la realtà bresciana, la zona lacustre rappresentò uno spazio di comunicazione fondamentale per il collegamento sia con i territori settentrionali (Clavenna, od. Chiavenna in Valchiavenna, e i passi alpini) sia con la pianura attraverso lo sbocco nel fiume Adua (od. Adda), si attestò infatti la presenza di un collegium nautarum comensium, documentato anche da reperti archeologici rinvenuti nelle vicinanze dell’approdo locale.

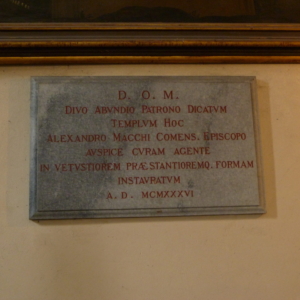

Per i secoli V/VI sono state trovate circa centosettanta epigrafi sepolcrali che testimoniano la diffusione del cristianesimo in area comasca; si dovette al vescovo mediolanense Ambrosius l’istituzione della sede vescovile di Comum e fin dalla consacrazione del primo episcopo nel 386, Felix, gli episcopi locali collaborarono con il pontefice romano per compiti di intermediazione tra le diverse comunità ecclesiastiche. Un esempio rilevante a riguardo fu quello di Abundius, vescovo in carica tra il 450 circa e il 468, che appartenne a una legazione pontificia diretta alla corte imperiale a Constantinopolis (od. Istanbul) l’anno precedente al quarto sinodo ecumenico di Chalcedon (Calcedonia, oggi corrispondente al distretto di Istanbul denominato Kadiköy), con lo scopo di condannare l’eresia nestoriana.

Allo stesso periodo dell’episcopato di Abundius risalirebbe una delle prime testimonianze epigrafiche attestanti l’esistenza di cristiani provenienti dall’Oriente giunti presso la comunità locale, ovvero l’iscrizione funeraria in lingua greca rinvenuta in una delle più antiche chiese della città, S. Carpoforo, dedicata alla memoria del siriano Annuleius.

1 La definizione, citata in più contributi, è stata originariamente formulata in G. Sena Chiesa, Il territorio di Comum: insediamenti, necropoli, popolamento, “Novum Comum” (1993), p. 219.

2 L’inserimento nel contesto comasco di una colonia di cinquecento greci, voluto da Cesare nel 59 a.C., testimoniato da Strabone (5, I.6: Como era soltanto un piccolo insediamento, ma dopo la sottomissione ai Reti che erano situati sopra di esso, Pompeo Strabone, padre di Pompeo il Grande, costituì lì una colonia romana, poi Gaio Scipione aggiunse tremila coloni, poi il divino Cesare condusse altri cinquemila nuovi abitanti, fra i quali cinquecento erano Greci fra i più rispettabili) appartenne a un più ampio piano di deduzione inclusivo di coloni transpadani, proletari centro-italici e veterani di diversa provenienza. L’espresso riferimento a coloni greci con buona probabilità volle indicare individui provenienti dall’area meridionale della penisola italica, non tanto dalla Graecia. In merito alla questione vedasi anche G. Luraschi, Furono 500 greco-siculi i primi colonizzatori del Lario, “Communitas” 3-4 (1977-8), pp. 5 s.